我們都知道,中國的紙幣制度是從北宋開始的,但從歷史上看,最早的是在明代。有資料顯示,明代的很多人為了方便攜帶,寧愿用紙鈔,也不愿用銅錢。時(shí)至今日,這批明朝鈔票還是有相當(dāng)數(shù)量的,值得收藏。

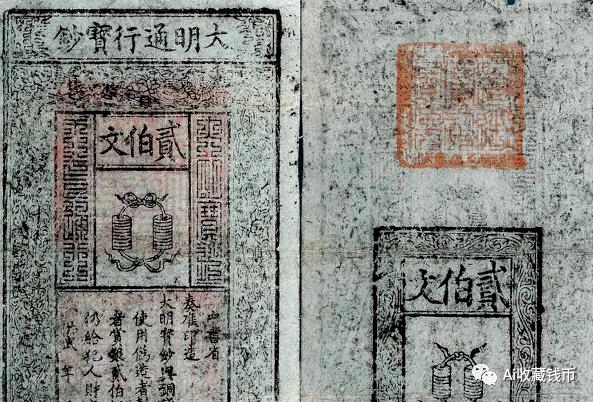

大明通行寶鈔是中國也是世界上迄今票幅面最大的紙幣,票幅面積為338X220毫米。相當(dāng)于a4的大小

洪武八年(1375年)詔中書省造“大明通行寶鈔”,面額自一百文至一貫,共六種,一貫等于銅錢一千文或白銀一兩,四貫合黃金一兩。

“大明寶鈔”通行百余年

據(jù)史書記載,在明代初期,由于銅嚴(yán)重短缺,致使紙幣大量流通,根據(jù)《明史·食貨志》的記載,明代開國皇帝朱元璋于洪武七年設(shè)立“寶錢提舉司”,作為管理明代財(cái)政的機(jī)構(gòu);第二年,明朝政府又以“大明寶鈔”的名義,在民間范圍內(nèi)流通。

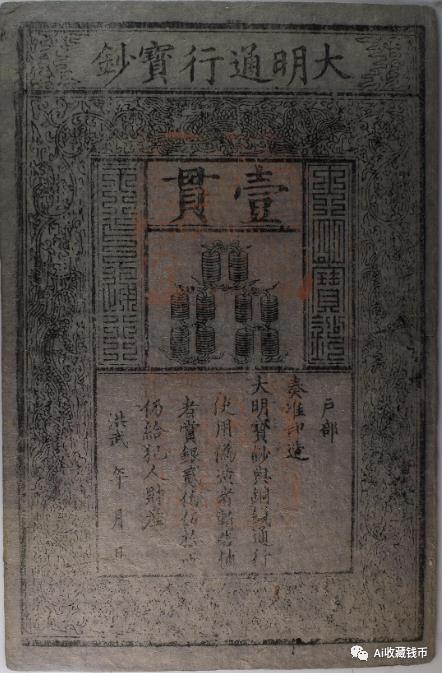

“大明寶鈔”是明朝官方發(fā)行的唯一紙幣,該幣正式流通前后百余年,“大明寶鈔”在版式設(shè)計(jì)上簡潔勻稱,文字簡練,刻工細(xì)膩,質(zhì)地為桑穰紙,繪青色龍文花欄,正中橫題有“大明通行寶鈔”,其內(nèi)上兩旁,還有8枚小篆:“大明寶鈔,天下通行。”

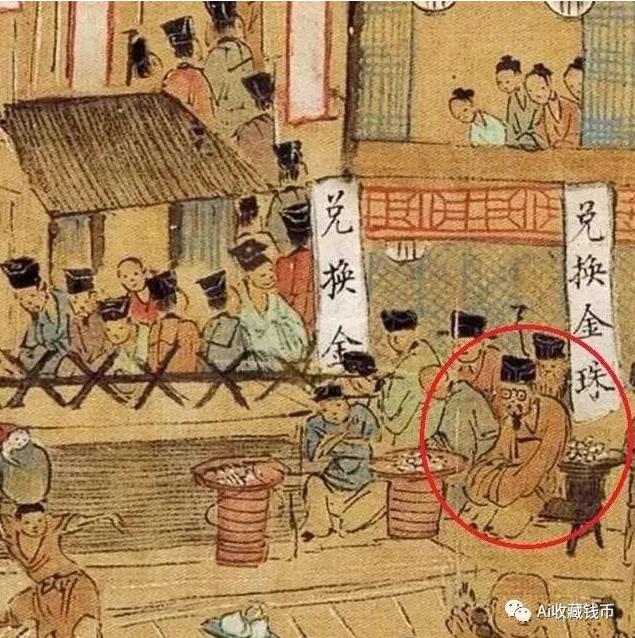

“大明寶鈔”是地道的“大錢”,其面額分五等,即“一貫”“五百文”“三百文”“二百文”“一百文”。“寶鈔”中,面額為“一貫”的紙幣中間畫著十串(也就是一貫)銅錢,下面寫著“中書省奏準(zhǔn)印造”;面額為“五百文”的紙幣上畫著五串銅錢,其余數(shù)額的紙幣依次遞減。“大明寶鈔”在當(dāng)時(shí)可以和銅錢、金銀等額兌換,“一貫”紙幣可以兌換一千文銅錢,也可以兌換一兩銀子;四張“一貫”紙幣可以兌換一兩黃金。明代鈔法的一大漏洞,就是它的倒鈔法。洪武九年(1376年),明政府曾定倒鈔法,在各地設(shè)行用庫收換昏爛鈔。洪武十三年(1380)又規(guī)定了調(diào)換爛鈔的界限,凡票面金額、文字可以辨認(rèn)的都可以繼續(xù)使用,不許對用舊鈔買貨者提價(jià),但實(shí)際上,政府收稅只收新鈔,而民間對舊鈔則降價(jià)使用或拒用。這就形成了新舊鈔的差別價(jià)格,造成了以后的通貨膨脹。

嚴(yán)格的防偽措施

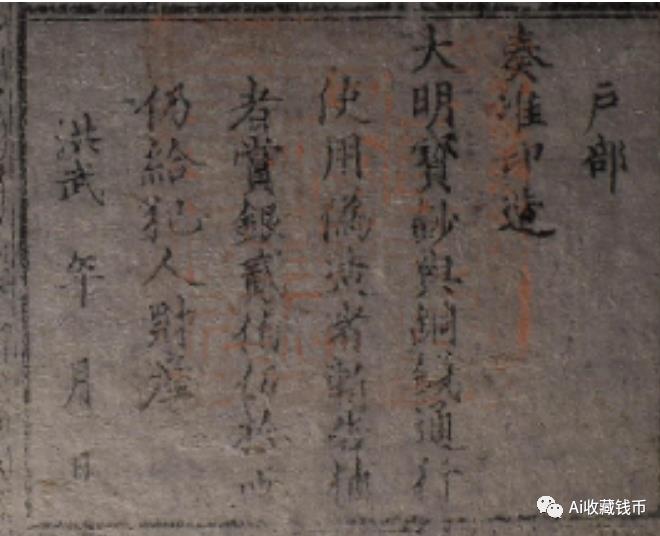

值得一提的是,“大明寶鈔”版面下方還有幾行篆文小字:“戶部奏準(zhǔn)印造,大明寶鈔與銅錢通行使用。偽造者斬,告捕者賞銀二十五兩,仍給犯人財(cái)產(chǎn),洪武年月”。

其實(shí),偽造假幣現(xiàn)象自古就有,尤其明代發(fā)行的紙鈔全國流通,更是讓造假者如魚得水。根據(jù)史料記載,“句容縣楊饅頭出主意,與縣民合謀,叫銀匠密修錫板,文理分明,與印造紙馬之戶同謀刷印”,這種偽造的“大明寶鈔”簡直就是真假難辨。

“大明寶鈔”在紙幣、圖畫、印章、印泥和編號等方面,都做了一定的防偽處理,比如采用特制的紙張,將廢紙打成漿糊,加入大量的廢紙等。“大明寶鈔”在版面上的雕工也很好,上面有各式各樣的圖案和大字,使假冒偽劣的人很難照著原來的樣子刻制出來。另外,在紙幣的邊沿,還印上了數(shù)字,蓋上了印璽,一來顯示了官方的信譽(yù),二來也方便了防偽,而且每一枚的印璽,都有隱秘的記號,印泥也是經(jīng)過特別調(diào)配的硫化鉛,很難仿造。

針對部分地區(qū)出現(xiàn)的假鈔現(xiàn)象,明朝的“殺手锏”也被拿了出來,比如《大明律·刑律》里就有一條:造錢造錢者,不管錢多錢少,都要處死!明朝的律法還規(guī)定,凡是發(fā)現(xiàn)偽造錢幣的人,都有重賞,除了重賞之外,還會把犯人的財(cái)產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)給舉報(bào)者。在鼓勵(lì)民眾檢舉的法令推動(dòng)下,民間偽鈔之風(fēng)得以遏制。

皆用“洪武”年號

目前存世的“大明寶鈔”都有一個(gè)特點(diǎn),那就是不論何時(shí)發(fā)行,上面皆使用“洪武”年號。對此有一個(gè)說法稱,明永樂二年,戶部尚書夏原吉向明成祖朱棣建議:把紙幣上的篆文“洪武”改為“永樂”,但朱棣沒有同意,仍在紙幣上延用“洪武”年號。此后,有明一代的紙幣自始至終都使用明太祖朱元璋的“洪武”年號。

由于“大明寶鈔”未標(biāo)明確切年代,進(jìn)而給收藏、鑒別帶來了很大困難。一些學(xué)者通過觀察實(shí)物,發(fā)現(xiàn)面值“一貫”的“大明寶鈔”至少有3種不同的版別,鈔面的大小也不相同。關(guān)于“大明寶鈔”版別的最早著述見于清人盛子履的《泉史》:“此鈔余得之淮安李氏。李云是程氏舊藏。凡有數(shù)品,僅存其一。余門人郝茂才(其燮)好奇嗜古,聞李有寶鈔,亟往求之,冒風(fēng)雪踵其門始得。攜以相示,其桑穰料質(zhì),青色,尺寸文字與明史合。文曰戶部,則洪武十三年以后物也”。

根據(jù)印制發(fā)行時(shí)間、鑄造權(quán)變更、面值不同等區(qū)別,“大明寶鈔”可分為洪武八年中書省印制版、洪武十三年戶部印制版、洪武二十二年小面值印制版幾種。這些版別變化,為深入研究其發(fā)展演變提供了實(shí)物資料和線索。

因通貨膨脹黯然退場

明代雖然已有紙幣,但相關(guān)制度并不完善,政府只重發(fā)行,不重回收,致使市場上流通的“寶鈔”越來越多,從而泛濫成災(zāi),造成通貨膨脹,貶值極快。明宣德初年,官員貪腐愈演愈烈,政府公信力降低,導(dǎo)致紙幣在民間的流通也出現(xiàn)障礙,不少消費(fèi)者認(rèn)為政府發(fā)行的紙幣不可信,只有真金白銀才可靠,所以在交易時(shí)只使用金銀,紙幣被逐漸冷落了。到了明天順中期,紙幣價(jià)值一落千丈,當(dāng)時(shí)很多地方“一貫”紙幣連一文銅錢都換不了。時(shí)至明隆慶初年,由于紙幣的信用度大大降低,消費(fèi)者不再信任紙幣,“大明寶鈔”隨之遭到廢止。此后,明朝政府雖多次試圖恢復(fù)紙幣發(fā)行,但都以失敗告終。

盡管“大明寶鈔”有著諸多在當(dāng)時(shí)看來難以解決的問題,但它能沿用百余年已屬奇跡。“大明寶鈔”見證了中國古代輝煌的商業(yè)文明,在世界貨幣史上書寫了精彩的一頁。

0