ë��ϯ�ǂ�������μ�������˼�������܊�¼Һ��܌W(xu��)�����������ë��ϯ����42����o(j��)���գ�С�����⾫�x��һƪ��ë��ϯȥ��Դ������Ĺ��������һ��������������������

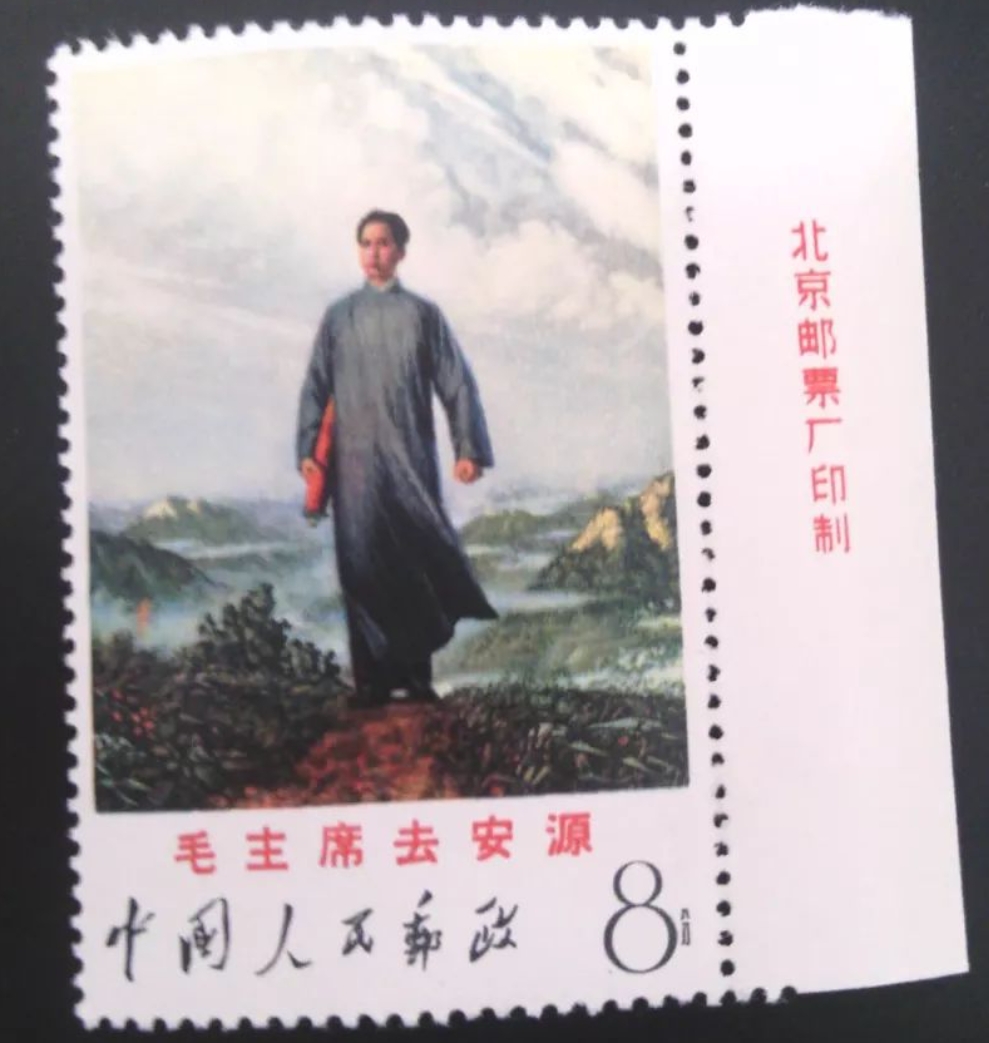

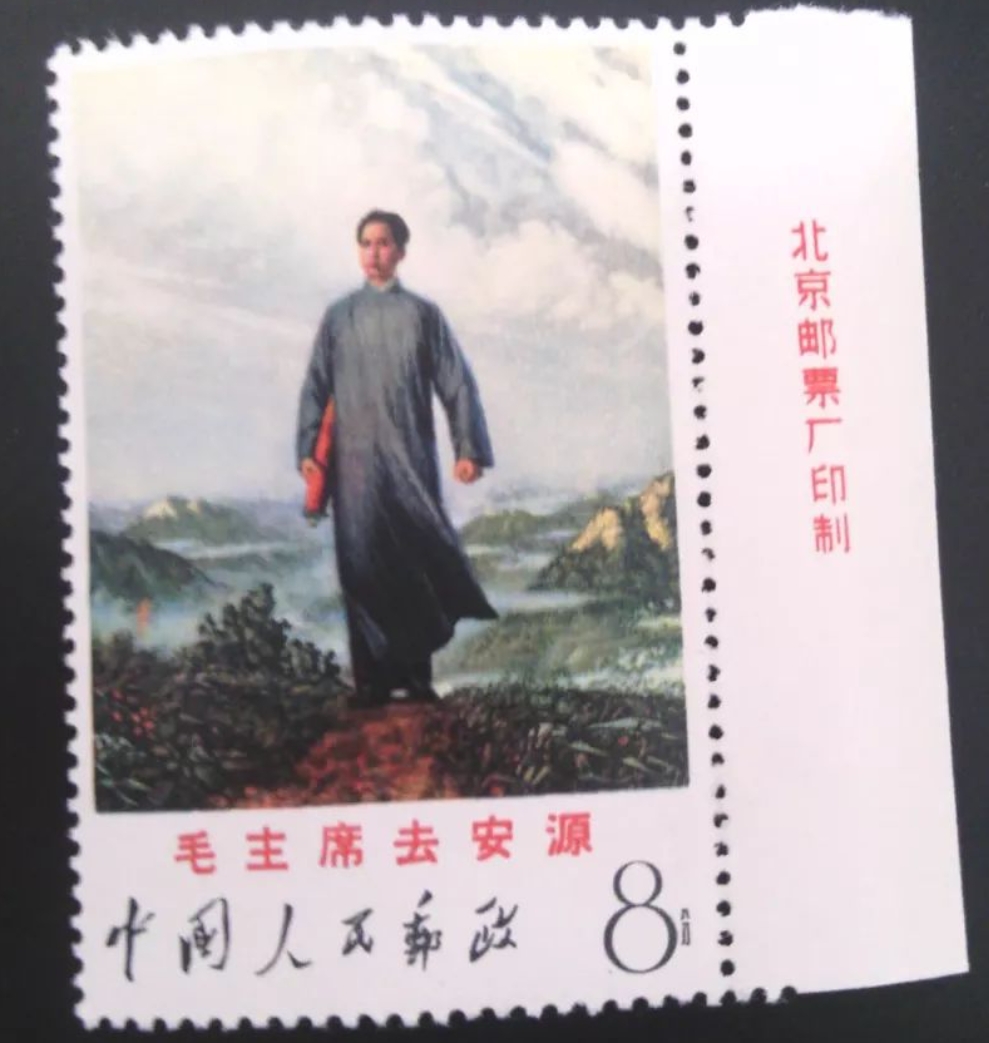

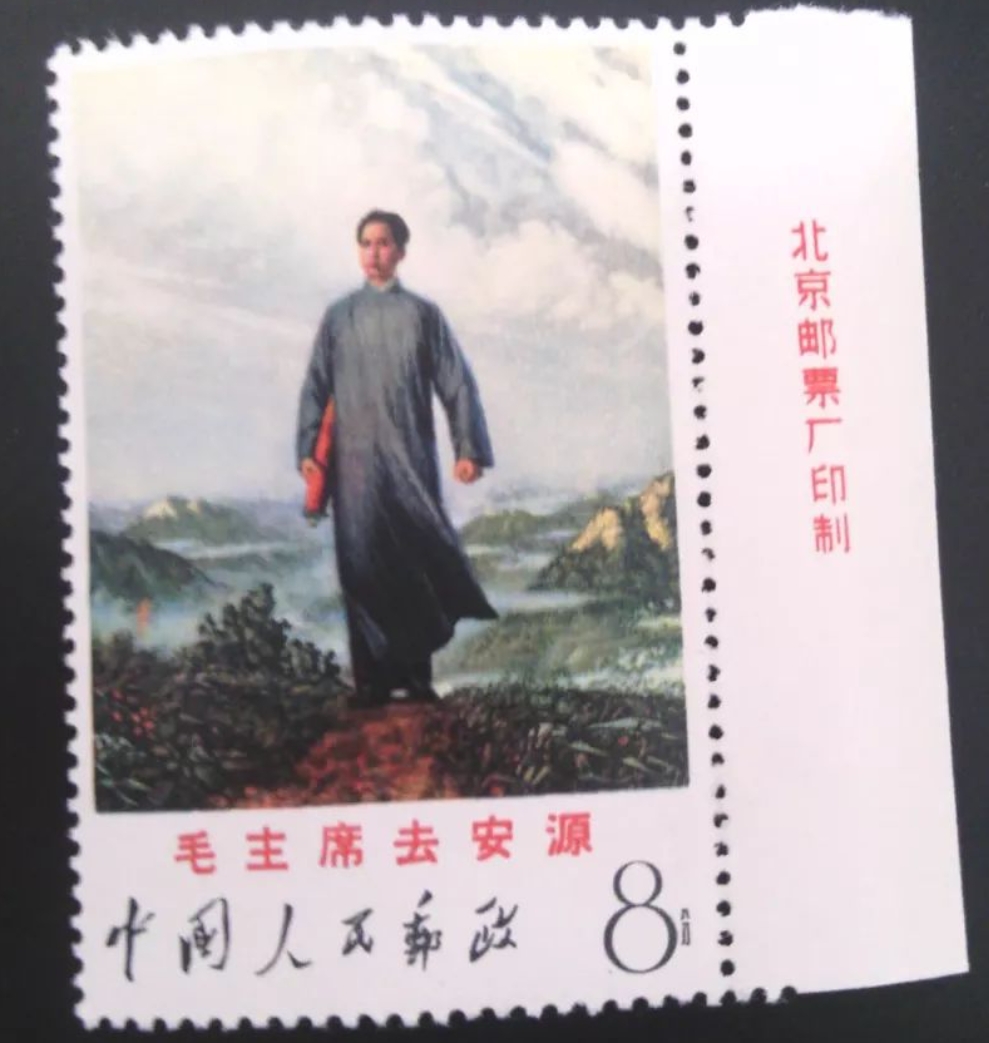

��ë��ϯȥ��Դ������Ĺ���

���ߣ����mӢ

�Q����1967���ͮ���ë��ϯȥ��Դ�����Ǯ�(d��ng)�r(sh��)�Ї�(gu��)���(hu��)������������g(sh��)���һ���Z��(d��ng)�¼����������A(ԭ�������A)������Ҳ�S֮���������ǧ���f(w��n)������@����“�ĸ�”���gӡˢ��9�|��������Ʒ����������^(gu��)�ˮ�(d��ng)�r(sh��)ȫ��(gu��)���˿ڿ���(sh��)����ȫ��(gu��)ƽ��ÿ��һ��߀�����������������ӡ��(sh��)�����ͮ�֮һ������(d��ng)������������A�յ�������4��(g��)������ā�(l��i)�����������߀�����������

��ô��������@����r(ji��)�ٱ����ͮ���������������Ӳ�ƽ���Ľ�(j��ng)�v���r����֪�Ěvʷ��?

żȻ�C(j��)��(hu��)���넓(chu��ng)��

1967�����죬�Ї�(gu��)�����W(xu��)�й��hʷϵ����̎�����ɭ�����l(f��)�I�k��“ë�ɖ|˼��Ĺ��x�����˰�Դ�����\(y��n)��(d��ng)”չ�[���������������չ�[�ĻI��������x�������빤ˇ���g(sh��)�W(xu��)Ժһλ���w�ĸ��꼉(j��)�W(xu��)���������ȥ����չ�[�����һ���ͮ��Ą�(chu��ng)�������˕r(sh��)�@λ�W(xu��)�����ڴ��B�ϼ�̽�H���������I���λ�Q��һ�����(n��i)�ͳ��l(f��)����Դ�����ڛ]�����ĵ�ַ�o(w��)��(li��n)ϵ���������ǽ�(j��ng)�����]����H24�q�Ą����A�R�r(sh��)����������żȻ�������@��(g��)չ�[��������ܵ��΄�(w��)�DŽ�(chu��ng)��һ����ӳë��ϯ��һ��ȥ��Դ���ͮ�(������“ë��ϯȥ��Դ”)����������������A���c������λ����һ��ǰ����Դȥ�Ѽ���(chu��ng)���ز������

�����A��1944��10�³����ږ|������ƽԭ��̩��(l��i)�h������ϲ�g�������8�q�r(sh��)���ü���Ĵְײ���ڴ�������偵Ҽ��z�{(di��o)�ɺ��ɫ�������һ�����˽�ñ��ë��ϯ���ҁ�(l��i)���������ڃ��^�����þ��p��һ��(g��)���S������ډ��ϣ����(l��i)��߀��������^(gu��)ë��ϯ����……1959�������������A������Ѹ���g(sh��)�W(xu��)Ժ����;1963�꣬�������빤ˇ���g(sh��)�W(xu��)Ժ�b��ϵ�W(xu��)��(x��)���������(sh��)�F(xi��n)�˽K���������g(sh��)�I(y��)����Ը����

�����A���˵���Դ�������ȫ�w��(chu��ng)���ˆT������ȥ��Դ�Ļ�܇��(sh��)�ز��L(f��ng)�����������뵽�װ�����ĵV�����w�(y��n)�����������L���ˮ�(d��ng)�ꅢ�Ӵ��T�����Ϲ��˺�“�������x”���ϑ�(zh��n)ʿ���˽�ë�ɖ|���(l��i)��Դ����r��������ˌ�(du��)ë�ɖ|�ڰ�Դ������(sh��)�`���J(r��n)�R(sh��)����?y��n)�?chu��ng)������M������������ܿ���ó��˸��Ԙ�(g��u)˼�IJ݈D�������

��(j��ng)�^(gu��)��һ��(g��)�µČ�(sh��)�ؿ������������A�Ę�(g��u)˼�����γ�������

��ë��ϯ����������(j��)

��(du��)ë��ϯ�������������������A�����Լ���(d��)����˼������

��(chu��ng)����ë��ϯȥ��Դ���������Ҫ����Ҫ���F(xi��n)ë�ɖ|����r(sh��)���������˼���������������������A���ˏV���Ѽ��˷�ӳë�ɖ|����r(sh��)�������£��Լ����P(gu��n)ë�ɖ|�������(d��ng)�Ļؑ�䛺Ͱ�Դ�����\(y��n)��(d��ng)ʷ��������������(f��)�W(xu��)��(x��)���о�������������(l��i)�ؑ�����“�Ǖr(sh��)�Ҳ��H����ϯ����r(sh��)�ڵ���Ƭ���߀��������r(sh��)�ڵ�������Ƭ�����������Ϥ�������_��(gu��)����е�����Ҫ����������ĥ��������?y��n)�����Ϥ��߀����ϯ�С�����r(sh��)�ڵ������������҂���ֿ��]��ҵ�����λ�͑T���J(r��n)֪���������հ���ϯ����r(sh��)�ڵĴ��^���������Ę�������������^���ܿ��ܾͲ��J(r��n)�ɣ����ܲ�����������?y��n)���������֪���Ǖr(sh��)�ڵ�����”����?y��n)�����ë�ɖ|����������(g��)�r(sh��)�ڵ����c(di��n)���ʹ���ͮ��Ěvʷ����ˇ�g(sh��)��������J(r��n)֪���������ߵõ�������y(t��ng)һ����

����ͻ�����}�����������ژ�(g��u)�D�ϰ�ë�ɖ|��������������λ�á��ڄ�(d��ng)�B(t��i)̎�������ë�ɖ|��ÿһ��(g��)С��(d��ng)������һ���ĺ��x�����ԓP(y��ng)����^������Ť�D(zhu��n)���i�������F(xi��n)ë�ɖ|��η�D�U(xi��n)���������η��(qi��ng)���������ڶ���(zh��ng)������ڄ����Ĵ�o(w��)η����;�o�յ��������������F(xi��n)ë�ɖ|��(zh��ng)ȡ���ȫ��(gu��)��������ĉ�־�ͱ�����;���֒�һ�������������f(shu��)��ë�ɖ|�L(f��ng)���(l��i)��������ȥ������������o����Ĺ������L(f��ng)……

�����A�ڰ�Դ�������g������S�r(sh��)�S�ض���ЩС�塣���f(shu��)��“�Ү���ϯȥ��Դ�������X������������Ӂ�(l��i)�x���@��(g��)�鹝(ji��)���Ђ�(g��)�f(shu��)�����������Ƽ�l(xi��ng)����Դ������ϯ������ȥ��������Ƽ�l(xi��ng)����Դ�@��(g��)·����ҷ�����(f��)��(f��)���^(gu��)�Î״���������ߵ��^(gu��)����һ߅���L(f��ng)��һ߅�X������������·�Ϻ�Ȼ����‘��’�ĭh(hu��n)��(ji��)������”

���(l��i)�������AҲ��ë��ϯ��(d��ng)�괩�L(zh��ng)�������ļ�(x��)��(ji��)�ҵ�������(j��)����ں��ϡ�����������������(sh��)�˳��T����������������춼��(hu��)����������������?y��n)����������?d��ng)�r(sh��)�@һ���������õ������������ǷN�tɫ���ͼ�������

��(j��ng)�^(gu��)��һ��(g��)�µČ�(sh��)�ؿ������������A�Ę�(g��u)˼�����γ������������r(sh��)������������A�����c(di��n)�����^���������������Lë��ϯ���沿�������B(t��i)��������8�·���ֵʢ��������Ҳ�DŽ����A��(zh��)�P�L����o���ĕr(sh��)��d������(g��)���\����������죬���]����������ҹ�����������Ҳ���ס���е���������ڮ���ǰ�þõش�Ħ��Ԕ����˯�����X����Բ�����U����ʳ��(chu��ng)��������������@������������ˡ�ë��ϯȥ��Դ���ĵ�һ���݈D���݈D��ɺ�������һ�ЙC(j��)��(hu��)���ͰѲ݈D�ýoס�ڲ����^������С��������(d��ng)���ӂ�����һ�º���“�@��ë��ϯ”�r(sh��)�����������A�L(zh��ng)�L(zh��ng)�س���һ�ښ⡣

һ�М�(zh��n)��;w������(d��ng)�����A��(zh��n)�䌢�݈D�L������ʽ�Į����ϕr(sh��)�����s�����������벻�����������

��Ϸ��f(shu��)���ë��ϯ�ǂ����I(l��ng)�䣬�Ǽt̫�(y��ng)�����ë��ϯ�ij��F(xi��n)��(y��ng)ԓ�ǖ|���t̫�(y��ng)����������㮋�M����Ʋ���;߀��һ�c(di��n)���������ë��ϯ����Դ��(l��i)������Ⱥ��������l(f��)��(d��ng)Ⱥ�����㮋һ��(g��)�˹����������ǹ¼ҹ���������

�����A����f(shu��)��“��Ⱥ������Ⱥ���^�c(di��n)���Ǯ�����Ⱥ��?��һ��(g��)��һ��(g��)Ⱥ���^�c(di��n)��������z�ЂzȺ���^�c(di��n)�������@�ǵ��͵��ζ��όW(xu��)���f(shu��)���ǂ�(g��)�Ʋ�������f(shu��)��(d��ng)�r(sh��)�Ǻ��Ɖ��dz����ݣ��ϰ������ڿ��y�������ë��ϯ�ǁ�(l��i)�l(f��)��(d��ng)Ⱥ���[��������������ǖ|���t̫�(y��ng)��߀�[ʲô����?”

���@����������A����(j��)���}����Ҫ��Ⱥ�������p��(x��)�T��������ͮ����F(xi��n)���S�������L(zh��ng)���Ї�(gu��)���y(t��ng)�L����(x��)�µă�(y��u)�c(di��n)������(f��)��(sh��)�`���������đ�Lԇ��������K�������A���͇�(gu��)����18����ǰϦ���������(chu��ng)�����˴���ͮ���ë��ϯȥ��Դ����

1967��10��1����������ͮ���ë��ϯȥ��Դ�����Ї�(gu��)���������^“ë�ɖ|˼��Ĺ��x�����˰�Դ�����\(y��n)��(d��ng)”չ�[���״��c�^��Ҋ��������ԓ���f(shu��)���~�зQ��“ë��ϯ1920��ȥ��Դ”��10��18��������Դ���˳����Ľ��܊���̱���˾��T��ҫ���ٌ��^��չ�[���ÿ϶��Ŀښ��f(shu��)��“��ϯȥ��Դ����·ȥ�����������L(zh��ng)�������������������L(zh��ng)�µ���߅������������һ��(g��)�����������Ѓ�����(g��)�a(b��)����������@Щ�����Ϛvʷ��(sh��)����”��ͬ�r(sh��)ָ��������@���ͮ����f(shu��)���~���`������ӛ����ë��ϯ��һ��ȥ��Դ����1921���������

�����������ҫ�ϴ��Ԓ�o�й������k���d�����|�dͬ־�����Ո(q��ng)��ֱ����ë��ϯԃ����һ�ε���Դ�ĕr(sh��)�g��һ���������|�d���ؕ����L(zh��ng)����ë�ɖ|��“��ϯ������һ��ȥ��Դ��1920���?”ë�ɖ|��˼Ƭ��������������ص���̶������������o�������f(shu��)��“20�����Л]�е��^(gu��)��Դ��ӛ������������21�����@һ���nj�(du��)�����”

10��24��������ҫ����չ�[��(hu��)�Ĺ����ˆT���_(d��)��ë��ϯ��Ԓ������������@�������f(shu��)���~�Ğ飺“1921����������҂�����Č�(d��o)��ë��ϯȥ��Դ������H���c(di��n)ȼ�˰�Դ�ĸ����һ�”

���u(y��)��“ˇ�g(sh��)֮��”Ѹ�ق���ȫ��(gu��)

1967��10��1�����“ë�ɖ|˼��Ĺ��x�����˰�Դ�����\(y��n)��(d��ng)”չ�[��(hu��)���Ї�(gu��)���������^�_Ļ���ͮ���ë��ϯȥ��Դ������עĿ����������u(p��ng)�糱���������^��Ҫ�����ˮ����

1968�꣬�������Ї�(gu��)���a(ch��n)�h����47����I(xi��n)�Y�������P(gu��n)���T�Q������ë��ϯȥ��Դ��ӡˢ�ɲ�ɫ���(y��)������

������һǰҹ����չ�[��(hu��)�ĻI���ߏ���ɭ�ӵ���һ��(g��)�����Ԓ������ԃ����ë��ϯȥ��Դ���@������������������ش��Ǽ��w�������

ͬһ�����������������AҊ���ˎ�λ��δҊ�^(gu��)���܊�������������ʲô������f(shu��)�Є����A����������ĵľ���“��”������“��”�����e(cu��)��“�����A”������“�����A”�����

�ڶ��������һ������I(xi��n)�Y��Ʒ��(zh��)�P�ߵ����օs��ӡ�e(cu��)!�@�r(sh��)�������ư�ӡˢ�ѽ�(j��ng)��(l��i)����������������A�ؑ��f(shu��)��“����������ʲô��Ҋ�����f(shu��)����۽�ɶ�ͽ�ɶ�ɡ���?y��n)�?d��ng)�r(sh��)�Ě�ղ���(qi��ng)�{(di��o)ͻ����(g��)�����”

��1968��7��1�գ���������?q��ng)?b��o)����������܊��(b��o)���͡��t�졷�s־�����˲�ɫ���(y��)��ë��ϯȥ��Դ���������·����f(shu��)�����֞飺1921����������҂�����Č�(d��o)��ë��ϯȥ��Դ�H���c(di��n)ȼ�˰�Դ�ĸ����һ������������ԺУͬ�W(xu��)���w��(chu��ng)������������A�Ȉ�(zh��)�P��

�����ڿ����ͮ���ë��ϯȥ��Դ���IJ�ӡ�Ӹ�����������ʾ����“……�@���ͮ��ǟo(w��)�a(ch��n)�A��(j��)�Ļ�������Ĺ���(sh��)֮һ���������и߶ȵ�˼��ˮƽ������(g��u)�D�ɹ�������ɫ��ˇ�g(sh��)�������ǃ�(y��u)���……”

�����ܵ��������A���N�������ص���������ʹ�á�ë��ϯȥ��Դ���@����Ѹ�ټt����ϱ����D�r(sh��)��r(ji��)����������һҹ֮�g�ɞ�“��ˇ�鹤�r(n��ng)������(w��)�����o(w��)�a(ch��n)�A��(j��)���η���(w��)����һ��(y��u)�㷶��”���c“�˂�(g��)�Ӱ��”һ��ɞ�ˇ�g(sh��)�I(l��ng)����߳ɾ����ȫ��(gu��)���ص��˂������o�����A���š����X���������Ҫ���I�������������߀��ʾ�۵�……ȡ�XҪ�ÌW(xu��)���C�����������ֲ�һ�������W(xu��)У�w�µ��ώ������ֽo���k�˂�(g��)“�����A”�ČW(xu��)���C�����@��������?y��n)�һ��������������˃ɂ�(g��)��������ǃ��������������A�յ���(l��i)��ȫ��(gu��)����Ⱥ���ā�(l��i)�ţ��������b��4����������

�ͮ���ë��ϯȥ��Դ����“�ĸ�”��Ӱ���������l(f��)��������һ�����g(sh��)��Ʒ�����(j��)�y(t��ng)Ӌ(j��)���l(f��)����9�|������(chu��ng)���ˮ�(d��ng)�r(sh��)�����ͮ�ʷ��ӡ��(sh��)����o(j��)��������(j��)�����A�ؑ����ȫ��(gu��)���ص����g(sh��)������Ҳ������(f��)���Rġ���������Щ�ط���ӭ���@������߀�e����ʢ��Ěgӭ�xʽ�����˂��d���d�豼������������F(xi��n)���f(w��n)�˿���Ĉ�(ch��ng)��������ͬ�r(sh��)���@����߀�������ɸ��N��͵����²������]Ʊ�l(f��)���������

1968��8��1�������]늲��l(f��)���ˡ�ë��ϯȥ��Դ���]Ʊ������˲������@ö�]Ʊ�ϵ�ë�ɖ|�����������֮����������������]늲��Q���������N���]���r(sh��)��������w�N;�ܶ���(l��i)ס����Ψһ��һ���L����ƷҲ��ԓ����ͬ��10��1�գ��������Ļ������ߌ���ë��ϯȥ��Դ�����ͮ��b�ϲ�܇����c“�˂�(g��)�Ӱ��”����һ����������Ⱥ���cף��(gu��)�c�������(du��)������

���ú�������ڰ�Դ�d���˽�����e��3200��ƽ����“ë��ϯ�ڰ�Դ�������(d��ng)�o(j��)���^”����������T��������̎�����x���ˡ�ë��ϯȥ��Դ�����ͮ������ôɴu�Ƕ��������ԓ�^����d��չ�d�������������ˡ�ë��ϯȥ��Դ���ľ��ͮ���

�ض��vʷ�l�����������صĮa(ch��n)��

1972��9�������ë��ϯ�ڰ�Դ�������(d��ng)�o(j��)���^������“��Դ·�V�����\(y��n)��(d��ng)�o(j��)���^”�����ԓ�^��Ѓ�(n��i)��Ҳ�����m��(d��ng)?sh��)��{(di��o)���������b����d�еġ�ë��ϯȥ��Դ���ͮ����F(xi��n)ù�c(di��n)��ԭ������ԓ�^�㌢�@���ͮ����������

1980���������h����Q���鄢����ͬ־ƽ��������Դ·�V�����\(y��n)��(d��ng)�o(j��)���^���˻֏�(f��)�����������������ͬ־�ڰ�Դ���˸����\(y��n)��(d��ng)�vʷ�Б�(y��ng)�еĵ�λ����(du��)��Ѓ�(n��i)���M(j��n)�����^��������������]����ë��ϯȥ��Դ����“�ĸ�”�r(sh��)�ڵĮa(ch��n)�P����ԭ��������쌢ԓ�^չ�d��е����һ����ë��ϯȥ��Դ�����ͮ�ȡ�¡�

1986��7�������Դ·�V�����\(y��n)��(d��ng)�o(j��)���^��д�����T���̎����428�K�ɴu肳������ֱ��6�ġ�ë��ϯȥ��Դ���ͮ��^�������ʧ����������ִɴu�ɫÓ��������Ӱ���ë�ɖ|���������������(j��ng)�ϼ�(j��)���ܲ��T����(zh��n)��������Q�������F�N�����r��ͻ�܇݆�ӈD�νM�ɵİ�Դ·�V���˾㘷������������һ�r(sh��)�g�����(hu��)�ϳ��F(xi��n)�˸��N��˷���x�Ă�����ʲô“�@���ͮ���‘���ˎ�’���”�����“ë��ϯ�]�е��^(gu��)��Դ”�����“�ͮ������І��}”�ȵ�������

1991��3�����������Դ·�V�����\(y��n)��(d��ng)�o(j��)���^��ӭ�Ӱ�Դ���T������70����������ڱ������_������Ѓ�(n��i)���ķ�����Մ��(hu��)��������Ї�(gu��)�����vʷ�����^���Ї�(gu��)�������܊�²����^��ʷ�W(xu��)�����ڕ�(hu��)�������ë��ϯȥ��Դ���ͮ���(y��ng)��(d��ng)�������ͮ����߄����A�F(xi��n)���DZ�����ԺԺ�L(zh��ng)����ԓ���nj��鰲Դ��������������Ϛvʷ��(sh��)�����������?y��n)��?ldquo;�ĸ�”�r(sh��)�ڵĮa(ch��n)��Ͳ�������������

����(j��)������Ҋ����(j��ng)�ϼ�(j��)���ܲ��T��������(zh��n)���������Դ·�V�����\(y��n)��(d��ng)�o(j��)���^��1992��9�°�Դ·�V���˴��T������70����ǰϦ��������ڻ�������л֏�(f��)�ˡ�ë��ϯȥ��Դ���ͮ������

�M(j��n)���Ј�(ch��ng)�nj�(du��)�ͮ�����ñ��o(h��)

��1998���_ʼ�������C���Լ��ǡ�ë��ϯȥ��Դ����Ψһ���������ͳ��˄����A�^�X�Г]֮��ȥ���y�}��������������������A��(j��ng)�v�ˎ���Ĺ�˾������һֱ��2002��4�£���Ժ����J(r��n)�������A�ǡ�ë��ϯȥ��Դ�����������������@������������(qu��n)������Й�(qu��n)���ڇ�(gu��)�ҡ�

��(d��ng)���չ�[�Y(ji��)���������@����һֱ�������Ї�(gu��)���������^����������A�ؑ��f(shu��)��“�ҵ������^�뿴����߀�ڲ����������Ҫ���Ǐ����������^�I(l��ng)��(d��o)�f(shu��)���������C���@�������む(g��)�ˮ������������f(shu��)��ô�C�����������f(shu��)��(d��ng)�r(sh��)�ゃһ�𮋮����˽o�����(g��)�C���Ϳ��������”���ǣ������A�ı�����Ժ�_���������C������]�^(gu��)��ã��Ї�(gu��)���������^��֪ͨ?ji��ng)����A����ȡ�ء�

�������o(j��)90���������x�����A�IJ����^ȡ�خ�����ʮ����ĕr(sh��)�g�������б���l����(ji��n)ª���@����۵���Ʒ���˄����A��һ�K�IJ������

��(d��ng)�r(sh��)��������҇�(gu��)ˇ�g(sh��)Ʒ�Ј�(ch��ng)�ѽ�(j��ng)����Ҏ(gu��)ģ����������A�f(shu��)��“��(d��ng)�r(sh��)�ҵ����^��D����������M(j��n)���Ј�(ch��ng)��(hu��)���o(h��)�ø���������¹��@��(g��)�|�����l(shu��)����|��ֵ�X�͕�(hu��)���o(h��)�ú�һ�c(di��n)�������ȷ������@��(g��)������Ҫ���U(xi��n)���@�Ӻ����u��һՄ������u������֮���á�”

1995����������@��?ji��n)ڄ����A�Ҵ����ʮ����Į����K����605�f(w��n)Ԫ����ŵijɽ��r(ji��)(�����)�ٴα����(hu��)��������Ŀ�����(chu��ng)���ˮ�(d��ng)�r(sh��)�ͮ����u����o(j��)䛣��@��(g��)�o(j��)�һֱ�����ˌ���10��������@֮����������A�����ݹ�˾֮�������ʹ������V�A֮��……

��(j��ng)�v�����c���Ĵ��������������Ą����Aһֱ���������{(di��o)��ÿ���ľ��ڱ����ļ����x��������֡��������������P��Ҳ�������I(l��ng)��Ф������һ������Ȥ��Ȼ�������L(f��ng)�鮋�����

����(j��ng)�a(ch��n)�����@����Ʒ���ǂ�(g��)��������h(yu��n)ȥ�������@����Ʒ�����l(f��)�Ķ���ԹԹҲ�u�uƽϢ������ǣ���ë��ϯȥ��Դ���@���ͮ���Ʒ�����o�Ї�(gu��)�vʷ����������h(yu��n)�h(yu��n)��Խ���ͮ�������ӛ���������

0